明治10年まで採取禁止

1868年・明治元年

1830年・天保・古谷石発見

江戸時代

1603年〜1868年

戦国時代

鎌倉時代

平安時代

奈良時代

飛鳥時代

古墳時代

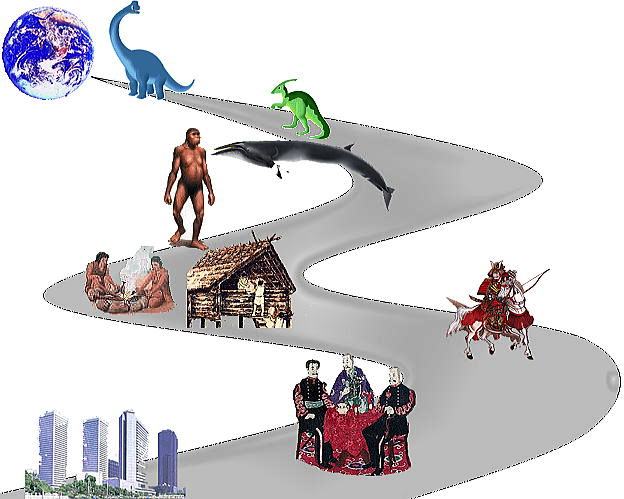

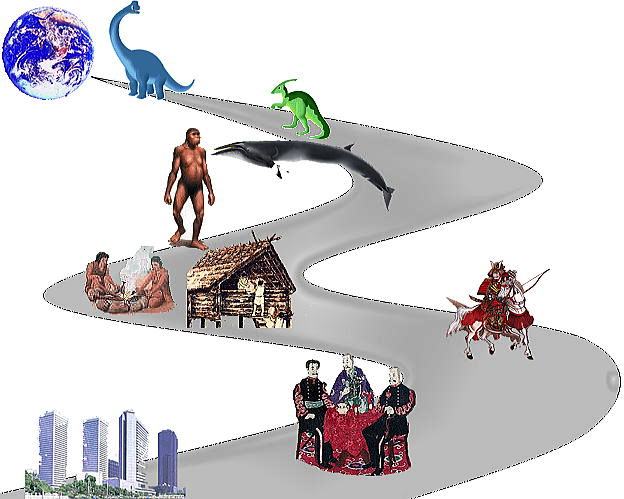

紀元前〜紀元後3世・紀弥生時代

1万年前・日本の縄文時代

500万年前・類人猿から人類が分化

4,000万年前・哺乳類の繁栄

6,000万年前・瓜谷累層が形成

2億5,000万年前・恐竜の誕生

1億4,300万年前・恐竜の絶滅

46億年前・地球の誕生

少し大げさになりますが、地球誕生から見て見ましょう。

| 1603 | → | → | 1704 | → | → | 1804 | 1830 | → | 1868 | 1878(明治10年) | |

| 慶長 | 宝永 | 文化 | 天保・古谷石発見 | 採取禁止 | 明治元年 | 古谷石採取解禁 | |||||

約280年も続いた江戸時代の後半、1830年ごろ、天保年間に、山中できこりが発見したといわれています。

つまり、今から約180年前に、発見されるも、石の見事さ故に、紀伊田辺藩(38,000石)は、藩の財産であるとし、石番を

置いて、一般の者が採取する事を禁じた、「御留め石」となり、一般に世にでることは無く、その禁が解かれたのは、

明治10年になってからです。

解禁当時の明治時代は、洋風好みの風潮の時代で、需要も少なく、土の中から産出した石を磨いて売るという、観念も少なく、家の周りりの塀や石垣に使われており、現在でもその名残の家があります。

|

|

|

| 田んぼの石垣にも古谷石が | ある駐車場、大きな溜りの古谷石 | 庭先に原石のままゴロット |

本当に古谷石の愛好家と呼ばれる人達が、出始めたのは、高度成長期の昭和30年代位からで、流通している古谷石の購入時期も、40年前、辺りが多い。

その後、バブルでも希少価値の為、相当高額で売買されていた。しかし、今では、産出の付近の渓谷にも採取禁止の立て札が多くなり、土中石の為、樹木の伐採と掘り起こしの行為が厳しく規制されており、山崩れや土木工事に伴い、

産出する他に、山を所有している人が採取する程度で、その数は年々減少しています。